3月のレポートテーマは「中国語の勉強方法」です。

母語・第二言語に関わらず、言語というのは学びきることがないものだと考えます。

しかし、どの程度まで理解しているかをはかることは出来、その指標が日本語能力試験やHSK(汉语水平考试)などの語学能力試験です。

今回は私の体験を踏まえつつ、中国語の勉強方法を2つご紹介します。

まず1つ目は発音練習です。

最初はピンインを正しく読めるようになるところからがスタートでした。

特に難しく感じたのは鼻母音・そり舌音と声調です。

口の中の空間や唇の形を意識して発音することに慣れず、またそれが身に付くまでの時間も短くはありませんでした。

子音母音の数の違いから分かるように、日本語の発音では同じ音に聞こえていても、中国語の発音では区別される音がたくさんあります。

聞くだけでなく、発音のコツを学びながら実際に練習することで聞き分けられるようになりました。

私は学校の先輩や先生に発音指導を受けた際、「口の動きや喉も筋肉だから、少しずつ正しい発音を覚えさせることが大事。」という教えてもらいました。

確かにその通りだと思ったのは、私が後輩に発音指導する側になった時のことです。

週に1回ある発音指導の時間に、毎週熱心に来ている学生がいました。

この時間は毎回出席必須ではなかったのですが、その学生は苦手な音が多く改善したいという理由で指導を受けに来ていました。

最初の1か月は日本語での発音に引っ張られている様子でしたが、最後の一か月になると初歩的な指摘ではなく、正しい発音の成功率を上げるためのアドバイスを受けていました。

自分の学びたての姿を思い出し、懐かしく思いつつ、自分も初心を忘れず発音練習をして忘れることがないようにしなくてはならないと感じました。

大学の授業で使っている教科書を元に発音の仕方を勉強しましたが、指導を受けに来てくれる学生の中には、私の教え方ではあまりピンとこない様子の人もいました。

その場合には東京外国語大学言語モジュールというウェブサイトを参考にしました。

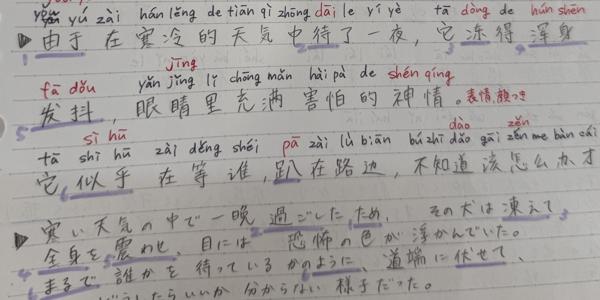

文字と図を用いて発音の仕方を説明しており、教科書の音読をするときに使っています。

2つ目はリーディングです。

漢字に慣れているために簡体字の勉強をないがしろにしていると、思わぬところで失点することがあります。

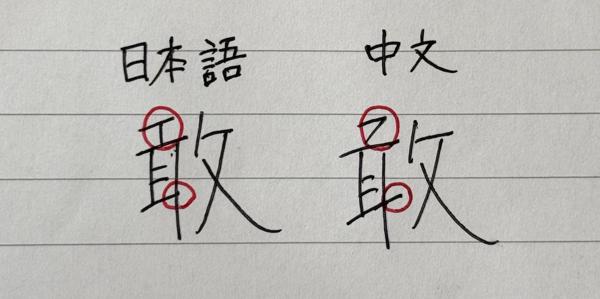

例えば日本語漢字の「勇敢」と簡体字の「勇敢」では2文字目の書き方が微妙に異なっており、小テストで書き間違ったのを指摘されてはじめて気づく、ということがありました。

教科書やウェブサイトのフォントによって気づきにくいことが多々あり、そういった場合には百度で「笔顺」(書き順)と調べて確認しています。

また、日本語と中国語で字が全く同じであったり、意味が容易に想像できる単語が多くあったりします。

当然その反対もあり、字は同じでも意味が違ったり、日本語の漢字が想起しにくい簡体字もあったりします。

一度で覚えられない、思い出しにくい字や単語を集中的に書き取りしました。

大学生活に慣れているとパソコンやスマートフォンを使って授業を受けることが多くなるため、実際に紙とペンで文字を書くのはある種日本語のトレーニングにもなっていると言えます。

リーディングでもう一つ重要だと感じたのは、文法です。

リスニングや日常会話では使わない文法表現が出題され、問題の難易度に文章の長さが比例します。

一文にいくつも文法表現があると、問題を解いている時に絡まった糸をほどくような感覚になることがあり、非常に混乱することがありました。

覚えてから使えるようになるまで時間はかかりますが、そのおかげでスピーキングやリスニングにおける表現の幅が広がったと感じます。

中国語を勉強することがキツイ、しんどいと感じた時には、好きな映像作品に中国語字幕を付けて見たり、小红书で自分の興味のある事柄について調べたりして中国語に触れつつストレスを和らげる方法をとっていました。

どんなに流暢に話せて書ける人でも、学び始めた頃やその道のりは同じなのだと思い、さらに中国語運用能力を高めていきます。