来年の干支は午。古来、馬は中国人にとって特に身近な生き物であり、いまも道路を「馬路」と呼ぶのは、馬車によって町が発展してきた名残といえるだろう。また、筆者の知人にもいるが、馬姓の人も少なくない。全国に馬さんは1900万人以上(姓ランキングの13位というデータあり)存在し、甘粛省が最も多いといわれている。今回はそんな「馬」にまつわる旅を紹介したいと思う。

日本のファンも多い競馬場

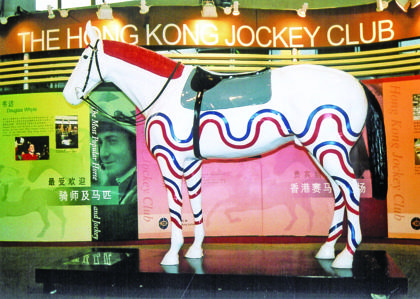

香港は日本と並ぶアジアにおける競馬の先進地で、数々のビッグレースが開催されている。12月14日には「香港カップ」「香港スプリント」などの国際レースが行われ、日本からも有力馬が参戦する予定だ。このほか、4月の「クイーン・エリザベスⅡ世カップ」も有名で、これらのレースでは、約10万人がスタンドを埋める。

競馬観戦をかねて香港観光を満喫する日本人も多い。馬券が的中すれば、フカヒレや北京ダックなど豪華料理が待っているのも、世界屈指の美食都市・香港の魅力といえるだろう。

熱戦の舞台は沙田(シャーティン)競馬場。アクセスは非常に便利で、中心部にある紅磡(ホンハム)から羅湖方面行のMRTに乗ると、開催日のみ迂回線を経由し、「馬場駅」に停車してくれる。羅湖は深圳との国境駅で、ひとつ手前の上水から分岐する支線も深圳国境へ行くのだが、この駅の名前は落馬洲。競馬関係者やファンにとっては、なんとも縁起の悪い駅名なのが面白い。

ビッグレースの日ではなくとも熱気はすさまじく、競馬が文化として根付いていることを実感できる。筆者は3回ほど訪れたことがあるのだが、1回目は30年近く前、香港出身の友人の里帰りに同行した旅で、彼の祖父が案内してくれた。レースが始まったとたん、ふだんは物静かな祖父が急に立ち上がって絶叫し、あまりの豹変ぶりに驚いたのを思い出す。

香港競馬では、日本馬の漢字表記も楽しい。日本の馬名はカタカナ9文字以内というルールに対し、香港は漢字4文字以内。これまで相当数の名馬が出走しているので、秀逸な「作品」を挙げればキリがないのだが、筆者が特に気に入っているものを紹介してみよう。

ステイゴールド(黄金旅程)、シックスセンス(超預感)、ビリーヴ(信念)、ラヴズオンリーユー(唯獨愛你)、キセキ(神業)等々。キセキは「奇跡」でよさそうだが、過去に同名馬がいたのだとか。これらは意訳だが、アサクサデンエン(淺草田園)といった音訳パターンも。世界の競馬ファンの中で、日本人だけが「なるほど」と感心できる漢字文化の妙だと思う。

香港には、近代的な沙田とは対照的な、跑馬地(ハッピーバレー)というレトロな競馬場もある。香港島を走るトラムの跑馬地で降りれば5分ほどの距離。水曜のみの開催で、大レースは行われない。

開設は1847年と古く、1978年にオープンした沙田と比べ、100年以上も長い歴史を誇る。高層ビルの谷間にある跑馬地は、郊外の沙田とはまったく違った雰囲気だ。観光客の姿は少なく、競馬新聞を手にしたおじいさんが似合う。

競馬といえば、日本で唯一の中国人調教師・陶文峰さんが在籍する岩手競馬(6月号に掲載)もぜひ応援してほしい。

「五大道」の馬車と白馬寺

続いては天津市。旧市街には「五大道」と呼ばれる古い街並みが残っており、ここを観光馬車で巡る(約40分)コースが人気を集めている。

「五大道」とは、成都道、重慶道、常徳道、大理道、睦南道の総称で、19世紀後半から20世紀初めにかけ、このエリアは英国の租界だった。レンガ造りの瀟洒な洋館を眺めながら、馬車に揺られる非日常的なひとときは実に心地いい。

筆者は馬車ツアーを終えたのち、細い裏通りに入り、絶品の「驢肉」を味わった。日本では馬肉は一般的でもロバ肉を食べる習慣はないが、中国はむしろロバ肉のほうが愛好されている印象がある。

「上有龍肉、下有驢肉」(天には龍の肉があり、地上には驢馬の肉がある)と称されるほど美味で、栄養価も高いのだ。中国のどこかで見かけたら、ぜひ試してみてほしい。

河南省の古都・洛陽の東に「白馬寺」という古刹がある。ここを訪れたのはもう30年も前の話で、当時は観光客も少なく、あたりの静謐さが、寺の風格を引き立てていた。

創建はなんと後漢時代の68年。2桁の西暦など接する機会がないので、文字にしてもしっくりこない。仏教が中国に伝来し、すぐに建立された寺で、中国最古の仏教寺院とされる。

寺名の由来は、天竺から仏教の経典を白馬の背に積んで運んだことに因む。天竺は今のインドだが、どれほどの時間を要したのであろうか。門前では、そんな故事を物語る、2体の馬の彫像が迎えてくれる。

洛陽は、唐三彩が盛んに生産された地としても知られる。唐三彩は鉛釉を用いた陶器で、馬とラクダが代表的な題材である。現地で鑑賞した馬の名品は、今にも走り出しそうな迫力があった。

ところで、茨城県常陸太田市にも「白馬寺」があるのだが、単なる同名というわけではない。開基である源如庵和尚は江戸時代の文和年間に洛陽に渡り、仏道を修めた。その寺が白馬寺だったのである。

午年の幸運を願い、洛陽の風景を思い出しながら、こちらの白馬寺も詣でてみたい。

(内海達志)