飛躍的にチケットレスが進んだ中国では、あらゆるものがデジタルに取って代わられている。観光地のチケットも例外ではないが、多種多様で味わい深いデザインが多かっただけに、一抹の寂しさを禁じ得ない。前回に続き、今回はチケット以外のコレクションも加えて昔を懐かしんでみたいと思う。

小さな紙片から、当時の空気や時代の変化を感じ取っていただければ幸いである。

ポタラ宮の苦い記憶

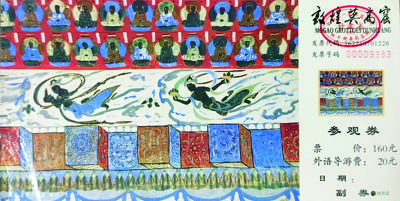

中国のチケットは、単に入場券の役割を果たすだけではなく、使用後も手元に残し、旅の記念にしたくなるような意匠を凝らしたものが少なくない。筆者が特に気に入っているデザインが、①の敦煌莫高窟(甘粛省)と②の紅岩革命記念館(重慶市)である。

ユネスコ世界遺産にも登録されている莫高窟は、1.6kmにわたる断崖に2400体以上の仏像が並んでおり、その神秘的な雰囲気と壮大なスケールは圧巻の一言だ。美しいイラストが描かれたチケットには、外国語ガイド料(おそらく英語だったはず)20元との表記があるが、筆者の語学力では理解できなかったせいか、まったく記憶にない。

このときは、鉄道で敦煌へ向かったのだが、2006年に敦煌線が開業するまでは、分岐駅の柳園が「敦煌駅」を名乗っていた。世界的な敦煌人気にあやかろうと、2000年に改称されたのである。

だが、敦煌までは120kmも離れており、これはいくらなんでも無理があった。正真正銘の敦煌駅が誕生したのを機に、柳園に戻ったのだが、事情を知らない外国人は、何もない「敦煌駅」で下車して、かなり戸惑ったようだ。

紅岩革命記念館は共産党の聖地のひとつであり、毛沢東と周恩来の居室や執務室のほか、ベトナム建国の父であるホー・チ・ミンが滞在していた部屋も残されている。また、敷地内には日中国交正常化の際、訪中した田中角栄首相が手土産に持参した桜の苗木の一部が植樹されており、春は花見客で賑わう。チケットのイラストが、革命に燃える人々の熱気を生き生きと伝えている。

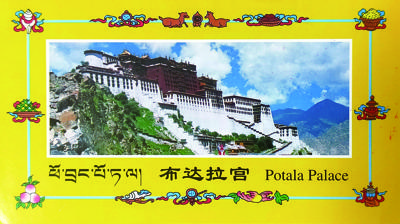

③のポタラ宮(チベット自治区)もまた、中国に数ある世界遺産のひとつ。その荘厳さは、人々を魅了してやまないのだが、残念ながら筆者には苦い思い出しかない。

四川省の成都から飛行機に乗り、富士山頂の高さに近い標高3570mのラサ空港に着いた途端、まっすぐ歩けないほどの眩暈(めまい)と頭痛に襲われ、その日の夜から数日間、意識が朦朧としていたのである。限られた日程を無駄にしたくないと、有料の酸素を吸入して、どうにか巨大な宮殿に辿り着いたものの、薄い空気に青息吐息で見学どころではなく、よろよろと歩くのが精一杯であった。このチケットをみると、高山病の辛さばかりが思い出され、なんとも切ない。

その後、天空の如き高地を走る「夢のチベット鉄道」がラサまで通じたが、現在、外国人の自由な旅行は制限されている。高山病の恐怖はまだ消えていないが、いつか乗れるようになったら、絶対に再訪したいと思う。

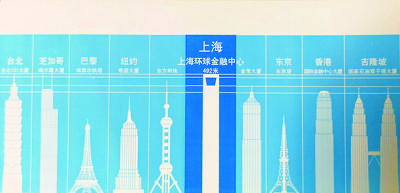

④の上海環球金融中心(ワールドフィナンシャルセンター・上海市)は高さ492mで、2008年の完成時点では、中国で最も高いビルだった。手掛けたのは日本の森ビルである。その後、中国経済がめざましい発展を遂げるなか、次々と超高層ビルが建てられ、どんどん順位が下がってしまったのだが。

筆者は完成の翌年に地上100階の展望台に昇った。浦東地区の摩天楼と呼ぶべき景観は、伸びゆく中国を象徴しており、日本との勢いの差を痛感した。

券面には、世界の著名な高層建築との比較が。環球金融中心を上回る東京スカイツリーの完成前で、「日本代表」の東京タワーの低さが目立つ。一方、裏面には「ギネス認定の世界最高地点展望台」との文字とナンバリングがあり、筆者は185万6797人目の訪問者であった。

便利だった紙の地図

ここからは観光地のチケット以外のものを紹介していこう。

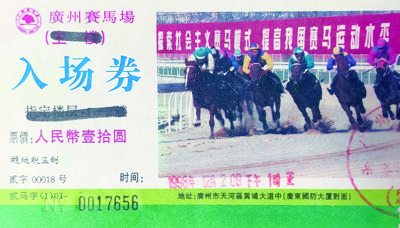

⑤は広州競馬場(広東省)の入場券である。ご存知の通り、中国ではギャンブルが禁止されているが、馬術技能の向上などスポーツ振興の一環として、1993年に競馬場が開設された。ちゃんと「馬彩」という馬券も発売されており、白熱したレースにスタンドは大いに盛り上がっていた。

しかし、やはり競馬文化はなじまなかったようで、6年後の1999年に廃止。広大な跡地は自動車展示場に転用されている。おとなりの香港には国際レースも開催される立派な競馬場が存在するので、特に影響もなかったのだろう。

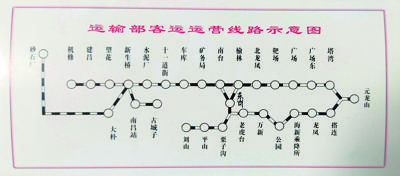

⑥は撫礦集団運輸部が新年に配ったカレンダー(遼寧省)である。撫順市は石炭産業が盛んで、石炭輸送や従業員の通勤を担うローカル私鉄が活躍していた。カレンダーには路線図(⑦)が載っており、複数の支線を有していたことが分かる。ただ、筆者はごく短い区間しか乗車していない。骨を刺すような寒風が吹きすさび、数少ない電車を待っていられなかったからだ。

1904年から続く歴史ある鉄道は、年々、減便が加速し、最後はわずか1日1往復だけになり、2010年にひっそりと歴史に幕を下ろした。

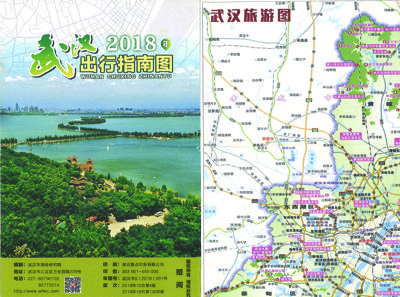

⑧は武漢市の地図(湖北省)である。地図アプリなどない時代、初めての街に到着すると、まず地図を買うのが習慣になっていた。これはまだコンパクトなほうで、鎮江市(江蘇省)のものは、なんとサイズがタテ55㌢、ヨコ85㌢。大きいぶん内容も充実しており、バス路線や細い路地まで詳細に載っているのが便利で、地図を携えて街歩きを楽しむのは至福の時間だった。

アプリを使いこなせない筆者は、紙の地図が復活してほしいと強く願う。ただ、いま見直すと、当時は読めていた文字が小さすぎて判読できず、中国社会の変化とともに、自身の変化も感じないわけにはいかない。

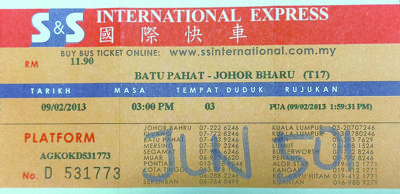

⑨は「国際快車」の繁体字がみえるので、香港のチケットと思われるかもしれないが、バトゥ・パハとジョホール・バルを結ぶバスチケット(マレーシア)である。バトゥ・パハは、放浪詩人・金子光晴がこよなく愛した静かな街で、ジョホール・バルはシンガポールとの国境の街。漢字が用いられていることからも分かるように、華人・華僑が多いマレーシアやシンガポール(中国語が公用語のひとつ)では、中国語を話せると困らない。

金子の紀行作品の中でも、「魔都」と称されていた頃の上海での滞在記は特に好きで、何度も読み返している。

⑩は大連賓館の観光記念印刷物(遼寧省)である。大連賓館は日本統治時代に建てられた旧ヤマトホテル(ほかにハルピン、瀋陽、長春に現存)のひとつで、1909年にオープンした。

東京駅で知られる辰野金吾に学んだ満鉄所属の建築家・太田毅の設計で、ほぼ往時のまま絢爛豪華にして重厚な名建築の面影を今に伝えている。館内に足を踏み入れると、ここだけ時間が止まっているかのような印象を受けた。

貴重な資料も多数展示されており、「博物館ホテル」といった風格を備えている。何もかも猛烈なスピードで変わっていく中国にあって、いまなお日本の香りが濃厚な建物が大切に守られているのは、奇跡と言っていいだろう。

(内海達志)