急速にキャッシュレスが進む中国。もはや紙幣を所持しなくとも不自由を感じない社会になっているが、同時にペーパーレスもさまざまな分野に及んでおり、観光地などのチケットも、スマホの予約画面を提示する時代に変わった。これもまたアナログ人間の筆者にとっては、なにかとストレスを感じる状況といえる。

以前、懐かしい紙幣を紹介したが、今回は紙チケットの世界にご案内したい。紙幣同様、多彩なデザインが施された券面からは時代の変化がみえてくる。

券面に毛沢東の揮毫

筆者の自宅にある段ボールには、30年近くにわたって中国各地を歩いてきた思い出の品がびっしりと詰まっている。そのひとつが、観光地の紙チケットだ。券面のデザインは、レトロ調のイラストから美しい風景写真までバラエティーに富んでおり、見飽きることがない。そのうち、特にお気に入りのコレクションを紹介してみよう。

写真①~④は、いずれも1990年代半ばから後半にかけてのものと記憶している。①の紫竹院公園(北京市)は、「2人券」の表記が珍しい。ペアチケットのことだが、2人で0.6元(6角)という安さが時代を感じさせる。

当時、筆者は東京にある中国語学校に通っており、夏休みに実施された短期留学の際に散歩好きの級友と訪れたのだが、あの頃の北京はまだ高層ビルが少なく、都心ながら静寂に包まれた竹林で、心穏やかな時間を過ごすことができた。

②の成都市人民公園(四川省)は、老若男女が集う市民の憩いの場で、まさに「人民公園」の名称にふさわしかった。「人民広場」「人民服」など「人民」の文字を目にすると、親切な人民に助けられながら歩いた若き日々がよみがえり、ノスタルジーを禁じ得ない。

③の橘子洲頭(湖南省)は、同省出身の毛沢東がよく泳いでいた、湘江という大河に広がる中洲である。橘子とは「ミカン」の中国語。チケットに描かれたミカンが可愛らしい。

筆者は中国語学校を卒業したのち、湖南省長沙市の大学に留学する傍ら、知人の日本語学校でアルバイトをしていた。大学から近い橘子洲頭は、夏に涼を求めて何度も訪れた思い出の地だが、コロナ前に再訪すると、きれいに整備された広場に毛の巨大な胸像ができており、昔の面影は皆無だった。

列車の通過シーンは迫力満点だ

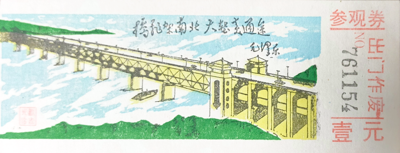

④は武漢長江大橋(湖北省)。1957年に完成した長江初の架橋である。全長1670㍍の鉄道と自動車の併用橋で、毛沢東は喜びのあまり〈一橋飛架南北、天塹変通途〉(南北に飛ぶが如き橋を架け、天然の要害を途に変えた)との詩を寄せたという。そんな由来が裏面に記されているほか、表面には毛の揮毫もみられ、小さいながら非常に味わい深いチケットといえる。

写真では伝わりにくいが、①~④はペラペラの紙質も懐かしい。色も完全な白地ではなく、ややくすんでおり、「更紙(ざらがみ)」というのだろうか、子どもの頃の印刷物は、この紙が多かった。

その後、中国経済が発展するにつれ、上質な紙が使われるようになり、印刷技術も飛躍的に向上した。そして、ペーパーレスにおいては、一気に日本を抜き去ったのである。

続いては、ちょっと残念なチケットを。⑤はユネスコ世界遺産にも登録されている楽山大仏(四川省)である。90年もの歳月を費やし、岩山を掘削して造られた大仏は高さ71㍍。東大寺の大仏の約5倍と例えれば、その壮大なスケールを少しはイメージしていただけるだろうか。

チケット購入者は実物を見ているとはいえ、肝心の大仏がまったく写っていないのが物足りない。

⑥の中国鉄道博物館(北京市)も同様で、確かに立派な建物ではあるが、鉄道ファンとしては、館内に展示されている貴重な車両をデザインしてほしかった。

⑦の長沙動物園(湖南省)は、日本語学校の教え子ファミリーと出掛けた、ごくふつうのローカル動物園である。パンダの親子が描かれているが、展示準備中だったのかパンダを見た覚えはない。

絵葉書や栞タイプも

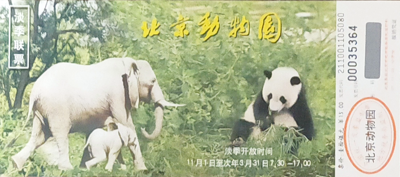

時代が変われば、チケットも変わる。写真⑧は同じ北京動物園(北京市)だが、どちらが古いかは一目瞭然であろう。下は3元で上(シーズンオフ料金との表記あり)は15元。2枚の間には15年以上の開きがあると思うが、5倍になった入園料が豊かになった中国を象徴している。

長沙動物園とは違い、北京にはちゃんとパンダがいることは言うまでもない。ちなみに、現在の入園料を調べてみたところ、パンダ館が見学可能なセット券は19元(シーズンオフは14元)であった。あらゆるものの物価が上昇している中国にあって、非常に良心的な料金設定といっていい。

⑨はハルビン氷祭り(黒龍江省)の入場券である。ブルーを基調にした色遣いが冷たい氷の世界を連想させる。第1回の開催が1985年。券面には第10回と記されているから、1995年ということになる。

真冬のハルビンは、雪は少ないものの、とにかく寒く、手袋をしていてもカメラのシャッターを切れないほどだった。おそらくマイナス30度くらいにはなっていたと思う。40年が経過したいまは、ド派手な電飾が輝くビッグイベントに変貌しているが、当時はまだ手づくり感がある素朴なローカルイベントであった。

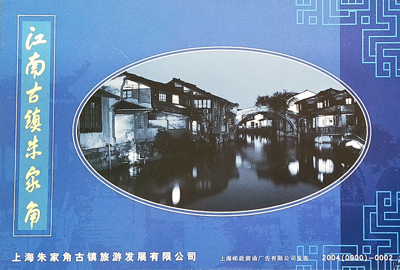

⑩は江南古鎮朱家角(上海市)。上海の郊外には、昔ながらの風情をとどめる水郷が点在しており、そのひとつ朱家角は特に人気が高い。

中途半端に大きなサイズになっているのは、チケットが絵葉書になっている(写真⑪=裏面)からだ。いつの頃からか、この手の葉書タイプが増え始めた。メッセージはSNSが当たり前という現代においては、葉書はレトログッズになり、目にする機会がなくなってしまった。

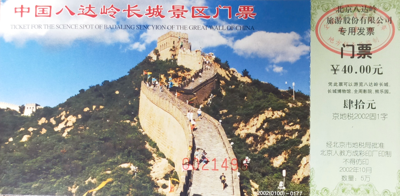

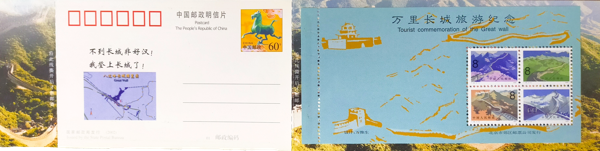

⑫は誰もが知る万里の長城(北京市)であるが、開いてみると、絵葉書と記念切手がセットになっている(写真⑬)のだ。切手愛好家が多い中国ならではのユニークなアイデアといえるが、こういう葉書をもらうのは嬉しいものである。

ちなみに、裏面は大手飲料メーカーの広告が印刷されている。こうした広告付きチケットが一般的になったのも、時代を反映しているといえるだろう。

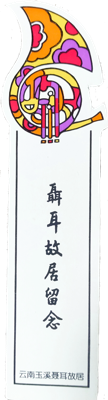

⑭は中国の国歌『義勇軍進行曲』を作曲した聶耳の旧居(雲南省)で、絵葉書タイプのほか、このような栞タイプも少なくなかった。音楽家らしく、管楽器が描かれているのは納得であるが、楽器を彩るちょっとサイケデリックな模様は「耳」をモチーフにしているのだろうか。この楽器自体も「耳」という字に見えなくもない。

出身地の玉渓市には、旧居以外にも、ゆかりの場所がたくさんある。聶耳は90年前の7月、神奈川県の鵠沼海岸で溺れ、非業の死を遂げた。享年23。遺骨は2年後、留学生の仲間によって雲南省へ「里帰り」を果たした。湘南海岸公園のはずれには、聶耳の死を悼む藤沢市民の有志が建立した慰霊碑があり、今も大切に守られている。

コレクションは尽きないので、またお気に入りのものをピックアップしてみたいと思う。

(内海達志)