10月13日まで開催中の大阪・関西万博が好調だ。7月3日の「ジャパン・デー」時点で累計入場者数が延べ900万人を突破した。これから見学を予定されている方は、ぜひ見どころ満載の「中国館」にも足を運んでいただきたい。

前回は竹簡に5つの書体で記された漢詩や、日中友好交流の歴史を回顧する回廊など「過去」に焦点を当てたが、今回は最も新しい世界遺産や宇宙・深海探索の成果など、「現在」と「未来」を学べる展示を取り上げたいと思う。

「北京中軸線」の魅力

現在、中国のユネスコ世界遺産登録数は59。このうち、2024年7月にリストに加わった最も新しい文化遺産が「北京中軸線―中国首都の理想的秩序を示す建築物群」だ。「中国館」では、この「北京中軸線」の特設展示スペースを通して、15の構成要件を擁する壮大なスケールの遺産の概要を紹介している。

中軸線とは、北の鐘鼓楼から南の永定門に至る7.8kmのルートで、途中には、景山、故宮、天安門、天壇といった著名な建築物がある。元代の1267年に建設が始まり、完成までに700年以上を要したという。

登録名にあるとおり、整然と秩序をもって、なおかつ左右対称の美をも備えた建物の配置が特徴といえる。これらの北京を代表する名所を個別に訪れたことはあるが、南北を貫く「線」として意識したことはなかった。

沿道のおすすめポイントは、最も高い位置にある景山の万春亭。ここは元、明、清の皇室が庭園としていた場所だ。広い視界には絢爛たる故宮の全景と、さらには中軸線の全容も望むことができる。次回はぜひ、歴史のロマンを感じながらルートを忠実に歩いてみたい。

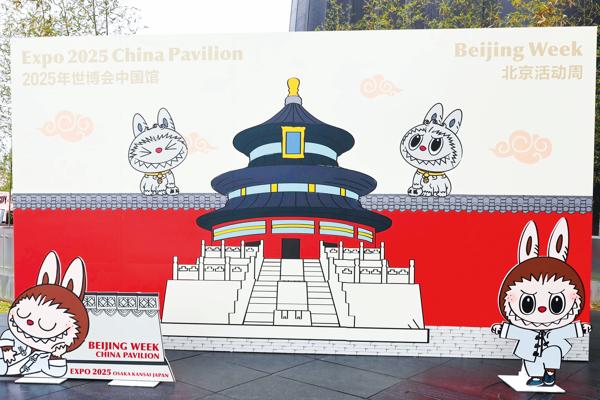

北京といえば、筆者の訪問時はちょうど「北京ウィーク」が開催されており、野外ステージでは長い袖の衣装をまとった女性たちの優美な舞踊や、現代風のアレンジを加えたカンフーパフォーマンス、胡弓など伝統楽器の演奏などが披露され、多彩な古都の魅力をアピールした。本紙発行後は、閉幕までの間、湖南、青海、河南、黒龍江、遼寧、陝西、内蒙古、雲南、上海のウィーク及びデーが予定されている。

ところで、今回、不覚にも見逃してしまった展示物があった。訪問後にその貴重なお宝があったことを知り愕然としたのだが、それはブルース・リーが映画「燃えよドラゴン」の撮影で実際に使用したヌンチャクだ。

館内をくまなく歩いたはずだが、どこにあったのだろうか。ファンの筆者としては「アチョー」ではなく「アチャー」と叫びたい気分である。

宇宙と深海の神秘に感動

「中国館」は「一章 天人合一」「二章 緑水青山」「三章 生生不息」という3つのゾーンによって構成されている。このうち、「生生不息」は「絶え間ない発展」といったニュアンスで、限りない可能性を秘めた「未来」の中国を体験できる人気の展示コーナーだ。

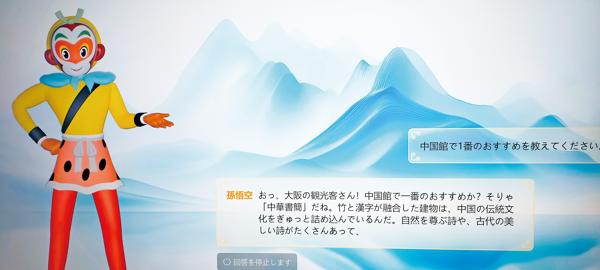

女性スタッフが「何か質問してみてください」と、AI孫悟空のパネルに案内してくれた。日・中・英の3言語に対応している。突然だったので「中国館の一番のおすすめは」などとベタなことを聞いてしまったのだが、「竹と漢字が融合した建物」との答えが淀みない日本語で返ってきた。

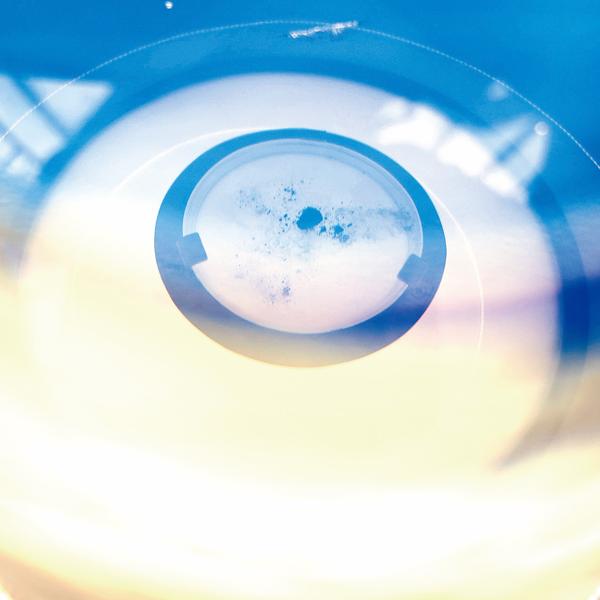

続いては、月探査機の偉業を示すコーナーへ。「嫦娥5号」が2020年に月の表から、「嫦娥6号」が昨年、月の裏から、それぞれ持ち帰った土壌のサンプルが、世界で初めて同時公開されている。

カプセルの中を覗くと、なるほど粒状の細かい土のようなものが確認できた。これが月から中国へ、そして万博会場へ運ばれて来たのかと想像すると、「すごいものが目の前にある」との感動を禁じ得ない。

「米国館」では55年前の万博で日本国民を熱狂させた「月の石」が再び展示され、これを目当てに信じられないほどの大行列ができていた。「アポロ12号」が月面に着陸した1969年の中国では、のちに米国に先んじて世界で唯一、月の裏側に降り立つ日が訪れようとは思ってもいなかったに違いない。

ちなみに「嫦娥」という難しい漢字は、神話に登場する「月の女神」の名前である。

宇宙の次は深海の神秘に触れた。700気圧にも耐えうる深海探査艇「蛟竜」による水深7062mの映像もまた世界初公開という。

「蛟竜」とは、水中を棲み家とする竜の幼生で、雨や雲に乗り天に昇って竜になるとされている。水深7000m超えの極限の世界にも、特殊な生理メカニズムを有する生物が存在しているとのことで、さらに水深が下がれば、蛟竜のような未知の生命体が発見されても不思議ではない気がした。

大満足の「中国館」巡りであったが、「北京館」「上海館」「雲南館」「四川館」など、地方ごとのパビリオンを作れてしまうほどの多様な文化や観光資源を誇るのが中国である。万博を通して中国への理解と関心が深まり、ひとりでも多くの人が現地へ足を運び、そこで交流が生まれれば、それこそ真の万博開催の意義といえるだろう。

(内海達志)