協会の歴史と未来を、先輩方の言葉からたどる

2025年9月2日、真夏のような暑さの中、東京・台東区の全国本部事務所に、長年にわたり日中友好の最前線で活動してきた岡﨑温副会長、西堀正司専務理事、大薮二朗常務理事が集まり、記念鼎談を開催した。司会は、伊藤洋平理事が務めた。

それぞれ愛知県、長野県、大阪府の日中友好協会を拠点とし、時に激しい時代の波を乗り越え、時に予期せぬ嵐をくぐり抜けながら、よき同志として歩んできた三人の語らいは、終始和やかな雰囲気に包まれていた。時間や労力を惜しまず、ただひたすら日中友好の道を歩み続けてきたその軌跡には、協会の精神の源流が脈打ち、今後の活動を導く確かな指針が示されるひとときとなった。

(文中は敬称略)

伊藤本日は日本中国友好協会設立75周年を記念して、長年活動を担ってこられた三人の先輩方にお集まりいただきました。終戦直後から今日に至るまで、協会は民間交流の担い手として多くの歴史的な役割を果たしてきました。お三方には、ご自身の体験を語っていただきながら、未来への思いも伺いたいと思います。

入会のきっかけ

伊藤年齢順でお願いします。まずは西堀さんから。

西堀私はもともと本が好きでね、人に負けないくらい本を読んできました。中国に関心を持ったのも、本がきっかけなんです。特に貝塚茂樹先生が青少年向けに書かれた、中国の指導者についての本を読んだことが強く印象に残っていて。それが協会に入る原点になりました。

当時は北京放送局のラジオがあって、朝と夜にニュースを流していたんですよ。私は10代の終わり頃、ナショナル(今のパナソニック)のトランジスタラジオを買って、アンテナを天井に張って聞いていました。「日本のみなさま、こちらは北京放送局です」というアナウンスと音楽は、今でも耳に残っています。ただ、電波状態が悪くてね、音が大きくなったり小さくなったり、速くなったり遅くなったりして、なかなかスムーズには聞けなかった。でも、それでも一生懸命聞いていました。

ラジオから「お便りをお待ちしています」と流れていたので、試しに出してみたら、必ず日本語で返事が届いたんです。さらに日本向けに出版された本まで送ってくれました。ちょうど10代の終わりから20代にかけての頃で、私は大量の本をむさぼるように読みました。中ソ論争や『プロレタリアート独裁の歴史的経験』(外文出版社)といった難しいものまでね。

岡﨑あの本、確か60円くらいだったよね。

西堀そうそう。当時はそういう本を通じて理論的に中国を理解していったんです。そして1961年、知り合いに勧められて、長野県日中友好協会に入りました。

大薮私の場合は、小学校5年生の時に李徳全(中国紅十字会会長)が来て、校門の前で旗を振ったのを覚えています。友達に聞くと覚えている人は少なかったんですが、私は鮮明に記憶に残っていて。その後、高校の頃に先輩が中国の話をしてくれて、自分の学校が高碕達之助の母校だと知ったりしました。決定的だったのは、浪人中に淀川の鉄橋を渡っているときに同級生とばったり会ったことです。その友人が「大阪外大に行ってる」と言うので、私はその時初めて大阪外国語大学の存在を知りました。それで受験したら、合格してしまったんです。

(大阪府日中友好協会提供)

中国語学科には200人ほど学生がいて、その半分くらいが日中友好協会の会員でした。さらに教務主任(後の学長)が協会の役員で、自然と協会と関わるようになりました。ただし、中国語は全然ダメでね。四声がどうしてもできなくて、今でも苦手なまま(笑)。でも何とか卒業できました。

西堀大学を出てすぐに協会の専従になったんだよね?

大薮ええ。当時は学生運動が盛んで、その流れの中で協会活動に関わっていました。赤と白のヘルメットをかぶってデモに出たりね。その無理がたたって結核になりました。結局、就職活動をすることもなく、いつの間にか協会の専従職員になってました。

岡﨑私は父の仕事の関係で中国で生まれました。父は若い頃、革命運動とまではいかないまでも官憲に追われて日本にいられなくなり、同級生の紹介で満映(満洲映画会社)に勤めることになったんです。

「いずれは日本に戻る。その時には日中関係の仕事をしたい」と思っていましたが、文化大革命で学校が休みになり、良い機会だから自分を鍛えようと、まずは中国で工場に入り、労働者と同じ寮に住んで半年ほど働きました。その後は江西省の井崗山で農業を学んで、革命の歴史についても勉強しました。毛沢東が革命の根拠地を作った場所ですから、歴史を肌で感じながら学ぶことができました。その後、北京に戻り、半年ほどしてから日本に帰国しました。私の父は実家と縁が切れていたので、先に帰国していた姉を頼って名古屋に身を寄せました。1969年9月14日のことです。

その日付を覚えているのは、ちょうど協会にとって大事な会議があったからです。当時、協会は文化大革命の影響でいくつかに分かれていましたが、その団結に向けての会議があった日でした。

「団結」に向けての会議となった

(『日本と中国』1969年9月22日号より)

西堀その時、何歳?

岡﨑22歳でした。

西堀じゃあまだ独身だね。

岡﨑そうです。帰国してすぐに協会に入りました。姉もすでに会員でしたしね。最初の1年は町工場で働きつつ、事務所に通って会議などに参加していました。

ただ、当時の会員は中国のことが好きでも、実際にはあまり知らない人が多かった。歴史も言葉も分からない。愛知県協会の事務局長は労働組合出身で、「労働者の団結」という視点で中国に共感していた人でした。その方に半年ほど「専従職員にならないか」と説得されて、会社を辞めて協会に入りました。

もっとも、協会にはお金がなく、専従になっても給料は出ません。失業保険をもらうために職安(ハローワーク)で仕事探しをしながら活動していました。当時は世論が反中国で、大手企業の面接に行くと「中国から帰ってきた」というだけで落とされることもありました。結果として6か月まるまる失業手当を受け取ることができたんです。

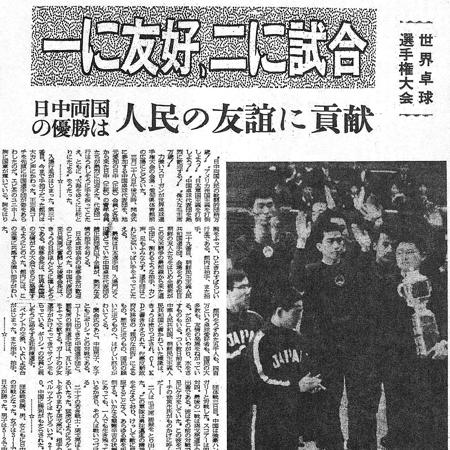

愛知県日中友好協会で最初にやった大きな仕事は、1971年、名古屋で開催された第31回世界卓球選手権大会、「ピンポン外交」の舞台となった試合の警備などでした。

愛知県日中友好協会の会員や、全国各地から集まった青年会員が出迎えた

(『日本と中国』1971年4月5日号より)

3人の出会い

大薮LT貿易が始まった頃ですけどね、記者交換で来日した中国人の記者が大阪に来て、長野県に毛沢東思想を語っている協会員がいると聞いたんです。それが西堀だったんですよ。

西堀そうそう。私たちも当時は、実際には月給をもらわない専従職員みたいな形でしたね。

大薮昼食なんかも200~300円ぐらいで食べられる時代でした。専従職員って言っても、正直、給料をいくらもらっていたかどうかも覚えていないです。

西堀1970年に大阪万博がありましたよね。大阪の景気が良くなったじゃないですか。

大薮日本全体が少し良くなったと思います。当時の大阪万博には中国が参加していません。会場の外でわたしたちは台湾館反対のデモをしていました。1974年4月、「大阪日中友好の船」が各界から400名を乗せて上海に行き、大阪市と上海市の友好都市締結の行事に参加しました。上海では熱烈歓迎を受けました。さらに7月には、万博会場跡地で大阪府、市、商工会議所をはじめ各界の協力で、中華人民共和国展覧会が開催されました。1か月間に264万人が来場しました。大阪府日中友好協会も頑張りました。

(大阪府日中友好協会提供)

岡﨑その後は、中国との交流が自治体と協力してどんどん活発になっていきました。友好都市提携の第1号は、1973年の神戸市と天津市ですね。そのあと横浜市と上海市、奈良市と西安市、京都市と西安市と続いて、1974年に大阪市と上海市が提携しました。愛知県は1980年に江蘇省と提携をしました。

大薮国交回復前は、とにかく各界の訪中団が多く出ました。訪中団が出発するときは、毎回空港まで、旗を掲げて見送り行ったものです。行く人はカンパを集めて、旅費に充てたり餞別をいただいたりしていました。1965年には第1回目の日中青年交流があって大成功でした。毛沢東が歓迎してくれたんです。2回目に自分も行くことになり、カンパ活動をしたりしたのですが実現しませんでした。渡航ビザの発給を求めて、外務省の前の庭に座り込んだことが懐かしいです。

そう、岡﨑との出会いは、大阪府日中友好協会の専従職員だった高倉マサさんがきっかけでした。

岡﨑そうですね。私が中国に住んでいたとき、偶然その高倉マサさんの家が隣だったんです。最初に出会ったのは、そのご縁で高倉さんの家でした。

これまでの協会活動で最も印象に残っていること

西堀協会の一つの節目として、大学習運動というものがありました。1972年までは左翼的な色が強くて、反体制運動と日中友好運動が一緒になって行われていたんです。それが国交正常化によって、協会にとっては敵だと思っていた人たちと同じ立場になったわけです。中国側としても古い友人も新しい友人も歓迎しますとなりました。ところが、日中友好協会の中には、今まで反対していた人たちは偽物だという考えを持つ人もいました。

協会内部の対立は、1966年頃の文化大革命当時の分裂で懲りていたこともあり、中国側で張香山が主導して、思想、信条、政党、政派の違いを乗り越えて、日中友好の1点で活動をやるべきだということになった。それが1975年から始まった大学習運動です。

この大学習運動を進めることで日中友好の質を転換しようとした中で生まれたのが、友好都市の締結でした。それまでは対立していた政府や行政とどう一緒に進めるかという取り組みだったんです。最初に全国規模で実現したのは1979年の「中日友好の船」(廖承志団長)で、山口県下関市を皮切りに日本各地を巡りました。これは、各地の日中友好協会が協力して実現しました。そこから農民の船、経済界の船、青年の船などが派遣されました。

(大阪府日中友好協会提供)

1977年には長野県知事が団長、民間の取りまとめ役に私がなって、135人の飛行機での訪中団を実施しました。長野県内の医師会や農協などの幹部がそろって参加して、歓迎してもらえたので、みなさんを長野県日中友好協会に入れることにしました。そして1978年に日中平和友好条約ができて、官民挙げての運動に切り替えることに成功したという経験があります。

実は国交正常化や日中平和友好条約が締結されたことで、今後は政府間で交流が進むから協会の存在意義はなくなったのではないか、なんて言われたこともありました。そこで出てきたのが東京都の会長になった宇都宮徳馬です。彼は、このような時期だからこそ民間交流が大切だとして、民間を主として官を動かす動きを始めました。1982年のことで、全国本部では岡﨑副理事長、西堀事務局長という体制でした。

(『日本と中国』1983年9月5日号より)

※なお、第1回交流会議の正式名称には「友好」はつかない

大薮印象に残っていることは中国の発展かな。協会の活動の中で、考えてみたけど、これといったことは出てこないね。

西堀いや、〝大薮方式〟として、友好手帳を作るとか、弁論大会(今のスピーチコンテスト)をやるとか、「日中友好の日」を作るとか、いろんなアイデアを出して実行し、もう40年以上続いているじゃないですか。ただ「日中友好の日」はまだ実現できていないですね。

伊藤弁論大会も友好手帳も、大薮さんが提案されたんですか。

大薮そうだけど、実際にやったのは西堀だよ。

私は夢中でやっていたから、どれが最高というのはないね。あえて言うなら、1971年8月29日の全国大会のときに、日中友好協会(正統)の「正統」を外したこと。同時に各都道府県協会に「大阪府」日中友好協会など冠をつけた。その時に大阪府日中友好協会の事務局長になったけど、みんなが辞めてしまった結果、私がやることになったんです。正統になって共産党系の人たちが離れていったけれど、逆に共産党系と仲が悪くて協会を辞めていった人たちが戻ってきた。それでまたややこしくなって、結局割れてしまったことに対しての「団結」です。

(『日本と中国』1971年9月6日号より)

岡﨑正統を取ろうというのは、新しい会員に正統本部の説明ができないという理由が一つありました。それに、本当の意味で日中友好団体として発展させるためには外すべきだという話もありました。各都道府県の日中友好協会が力を持つようになったのも大きかったと思います。

西堀正統を取るだけでも7〜8年はかかったと思います。

大薮「大阪府」日中友好協会になってからは、大阪府や大阪市との交流がかなり増えた印象がありますね。

岡﨑印象に残っていることはいろいろありますが、ここでは全国組織ではなく愛知県日中友好協会のことを紹介したいと思います。何かというと、日中友好基地を作るため、10年かけて南京に友好会館を作ったことです(1996年完成)。大変だったのはお金を集めること。当時の建築予算は18億円で、友好協会はその3分の1、6億円の負担を考えていました。しかしその後、中国側から建物が小さい、低いということで14階建てから17階建てに変更になり、予算が20億円を超えました。自治体や友好協会が力をあげて、お金ではなく物を寄付しようということになったんです。当時南京にはエスカレーターがなかったのでエスカレーターを寄付したり、すべての部屋に風呂や洗面台、トイレ、電話を備え付けたり、6億円分を物で寄付しました。中国側からはお金でくれと言われたんですが、県民から集めたお金なので、会館の何に使われたのかが見えるようにしたかったんです。

10年かかった理由は、資金集めに時間がかかったことと、工事中に沈没事故があったことでした。掘ったところに水が入って、4階建ての建物が2階建てになってしまったんです。幸い倉庫に使っていた建物だったので人的被害はありませんでしたが、その解決に時間がかかりました。

当時寄付した企業や個人は会館を優先的に利用できるようになり、宿泊料を2割安くしてもらえるという特典がありました。今でも泊まることができますし、4つ星ホテルと同じ質のものです。市長の会議などでもよく使われています。

(双門楼賓館ホームページより)

西堀愛知県のこの取り組みがあったので、中国からは他の場所でもやってほしいというリクエストが出て、各地に建てることになったんです。

一番大変だったこと

西堀大変だったことは特にないですね。今は85歳になって、足が痛いことぐらいです。ただ、一番困難なのはやはりお金の問題です。長野県ではスキーの交流を河北省と北京市の二団体と1975年から行っていますが、1998年の長野五輪の時には200人を中国から招待しました。そのときの費用をどうするかが一番の問題でした。昔も今も、お金の問題さえ解決すれば大体のことは解決しますね。あとは個人の健康問題でしょうか。

写真は2月17日、中国大使館関係者も招いて行われた河北省の友人歓迎会の様子

(長野県日中友好協会提供)

大薮何でも大変でしたよ。印象的なのは、最初に協会に入ってやった1971年7月の中国語講座ですね。人が集まるか不安でしたが、やってみたらうまく人が集まりました。1978年に鄧小平が来たときは300人ぐらいが来ました。ただ今は20人足らずで年配の方々ばかりです。

当時も今と同じで若い人が来ないということで、太極拳を始めました。そうしたら、人数が増えて太極拳は独立した団体になってしまったんです。若い人には協会と太極拳に同時に入る余裕がなくて、結局みんな武術太極拳連盟に行ってしまいました。でも太極拳をここまで広げたのは日中友好協会だと思います。全国大会も日中友好協会会長の宇都宮徳馬が実行委員長でした。

岡﨑各都道府県協会が太極拳を普及させました。愛知県や岐阜県でも協会が中心になっていました。

残念なのは、組織が大きくなると独立してしまい、日中友好協会がフォローできずに離れていってしまったことです。今では武術太極拳連盟の方が協会よりもお金があります。講座や段級制、資格制度があるので事業収入があるんですね。

大薮以前は日中友好人士の1級、2級みたいなものを作ったほうがいいかとも思ったことがあります。でも基準を作るのが難しかったですね。

岡﨑一時期、中国検定の話もありました。

西堀結局、はんこだけ作って進まなかったです。

岡﨑やはり大変だったのは財政ですね。中日友好の船が来た時、廖承志さんが団長で600人が愛知県に入港して3日を過ごしました。本来ならそれだけで困らないはずなんですが、当時の愛知県日中友好協会の久野忠治会長は、田中角栄が新潟港で代表団全員に日本酒600本を渡したことに負けられないと考えました。そこで物を送るのではなく、盆踊り大会をやることにして、ハッピを2000着以上作ることになったんです。しかも高級な松坂屋で注文することにしました。協会にはお金がなかったので、正月にまで自宅に電話がかかってきて、いつ支払うんだと催促されました。最終的にはなんとか支払うことができました。

なぜそんなに身銭をきって協会活動を続けてきたのか

西堀最初はあまりお金をかけていなかったんです。でもそのうち責任感が出てきて、払わなくてはいけなくなった。一種の強迫観念ですね。

それに、これは自分の考えというより女房の言葉ですが、「恩にきせるならすぐに辞めなさい」と言われたことがあります。

岡﨑何かをするとお金はかかりますよね。自分が好きでやっていることだから、特別負担だとは思っていません。お金がなければやめればいいだけです。

大薮成り行きやな。

岡﨑ここまで来たんだから、成り行きですよね。今さらやめられないです。

西堀やめると早く死んでしまうと思います。肉体の問題だけでなく、脳の問題もあります。何かをやっていないとボケますから。健康長寿で大事なのは脳ですね。

大薮自分は太極拳も中国語も何もできず、一つもものになっていません。

西堀岡﨑さんは生きがいだからと、ばさっと言ってしまいました。でも、協会をボランティア活動として考えると、もともとボランティア文化の少ない日本の中では、非常に古い団体と言えると思います。

これからの役割

岡﨑今と同じように、日々、日中友好事業を進めていきたいですね。特別大きなことではなく、ひとつひとつ重ねてやっていきたいと思っています。

大薮この二人(岡﨑、西堀)が頑張っている間は、ついていかないといけないと思っています。ただ、新しいものを展開するという気力はもうあまりありません。

岡﨑新しい発想はなかなか出てきませんね。みなさんの話を聞くと、なるほどこれはあるなとは思うけど、自分からはなかなか出てこないです。

大薮若い人と交わらないといけないですね。

岡﨑文句を言わずに協力できることは協力する、それがこれからの役割かと思います。

西堀生涯現役です。必ずしも役員としてでなく、一会員として生涯現役を貫きたいですね。

鼎談を終えて

今回お話を聞いて、3つのことを思いました。

1つは、中国と日本の関係は昔も今も多かれ少なかれ同じような関係だったということです。岡﨑副会長の南京の友好会館の建設の際に、14階を17階にしようというのはもともと予定通りに進める日本からしたら、なぜといった考えが生まれると思います。そのため、日本側は当初の予算の6億のままという形で寄付額は変わりませんが、中国では17階で建設を実現する。このエピソードを聞くと誰もが同じような経験をイメージできるのではないでしょうか。根本的な中国との付き合い方、日本との付き合い方というのは変わっていないのかもしれません。

もう1つは、組織としての変化、変革を経てきたということ。日中友好協会が分裂して、国交正常化が実現して、その存在意義、目指す方向性が揺らぎます。その時に、新たな道を示す場が設けられ、それがきっかけで新たな活動に向けて活性化が進む。西堀専務理事の、それまで反政府運動をしていた関係だったところから、政府、行政と一緒に進めていく形に持っていくことができたというお話は、今の協会の大きな礎となっているエピソードだったかと思います。現在はまた新たな道を示すべき時期ではないかと改めて思いました。

3つめは、モチベーションの変化です。これは私自身が活動を通して実感していたことですが、まずは自分の目的のために協会に入会し、活動を進めます。ある程度それが達成できてくると、今度はそれを助けてもらった協会や支援してくれた人に恩を返そうとか、組織のために貢献しようという思いが芽生えてきて、いつの間にか関わり続けてライフワークになっている。それを私は、仏のような精神で協会に関わるという意味で、仏化(ほとけか)と呼んでいます。こういった人たちによって協会は支えられてきており、今もなお支えられていると思います。そして、これからもこういった方々が生まれていくような取り組みをしていく。それが非常に大切だと思いました。

協会設立75周年という節目が将来的にどういう年として位置づけられるのかは、これからの私たちの活動次第です。ぜひ過去の経験を活かして未来につなげていきたいと考えました。

(理事 伊藤洋平)

岡﨑 温

(公社)日中友好協会 副会長

(NPO)愛知県日中友好協会 副会長

(公社)日本武術太極拳連盟 名誉副会長

1969年、愛知県日中友好協会に入会。事務局長等を経て、現在は副会長を務める。

1976年より当協会の理事、事務局長、常務理事、理事長等を歴任し、2024年に副会長に就任。

2019年、江蘇省より名誉省民の称号を授与。

2021年、旭日双光章を受章。

西堀 正司

(公社)日中友好協会 専務理事

長野県日中友好協会 会長

長野県中国帰国者自立研修センター 元所長

1961年、長野県日中友好協会に入会。事務局長、理事長、副会長、会長代行等を歴任し、2024年に会長に就任。

1982年より当協会の事務局長、副理事長

大薮 二朗

(公社)日中友好協会 常務理事

(NPO)大阪府日中友好協会 副会長

(NPO)大阪太極拳協会 会長

(株)日中語学センター 代表取締役会長

1964年、大阪府日中友好協会に入会。事務局長等を経て、現在は副会長を務める。

1971年、大阪中国語学院設立(1990年、(株)日中語学センターへと移行)。

2012年、当協会常務理事に就任。

2021年より本紙編集長も務める。

伊藤 洋平

(公社)日中友好協会理事

(認定NPO)東京都日中友好協会理事長

(株)みんなのまちづくり代表取締役

(一社)まちのtoolbox代表理事

中国留学後、協会の活動に関わる。

2014年、東京都日中友好協会に青年委員会を設立。

2021年、東京都日中友好協会理事長に就任。

2018年、当協会理事に就任。

前全国青年委員会委員長、前事務局長。