2025年8月11日中国文化センターにおいて、2024年度日中友好協会派遣留学生帰国報告会・交流会を実施しました。

まず、当協会会長の宇都宮徳一郎よりご挨拶で1974年から公費留学事業を行っていること、本事業の趣旨についてご紹介がありました。

次に、中国大使館教育部の杜柯偉公使参事官よりご挨拶をいただき、中国政府奨学金の果たした重要性についてご紹介いただき、国際的に視野を広げること、留学経験をもとにした架け橋になること、未来図を描くことの3つの期待についてお話いただきました。

そして、公費留学の同窓会組織である日中友好協会中国留学・友の会の林千野会長よりご挨拶があり、中国留学後の45年にわたり、中国の変化を経験できたこと、またこの留学をきっかけに心と身体で中国を感じてもらいたい旨のお話がありました。

その後2024年度公費留学生による帰国報告会がありました。

石井 野々香 さん(南京大学)

授業について

8時から12時までが中国語授業、午後2時間が中国の文化に関する授業という生活を送っていたそうです。

前期は論語などの読解、後期は漢詩や中国伝統文化の体験授業を履修したそうです。

中国語でプレゼンを行うこともあったそうです。

留学生活について

留学生活を通して、目的は中国語力の向上、中国の文化、地理、歴史を学ぶこと、中国語で中国文学を学ぶという3つの目標を達成できたということでした。

一番伝えたいのは、人との交流ということでした。

南京に来る途中の飛行機で、中国人の女性と仲良くなって、南京大学まで連れて行ってもらうところからスタートしたそうです。

ヨーロッパからの留学生も多く、アジアはどう見えているのか、日本はどう見えているのかということを知ることができたということでした。

石橋 肇子さん(北京師範大学)

中国留学では、国内旅行、現地での部活動が印象に残っているということでした。

現地の部活動については、到着してすぐに探し始めたそうです。

学生に聞いたり、wechatで大学名、学部名、競技名について検索をするということで探したそうです。

卓球部とバレー部に入部して、部活に入ったからといって全員と友人になれるわけではなかったそうです。

留学生は自分1人で、会話についていくのも大変だったそうですが、得るものも大きかったようです。

もともと友人をつくることを目的としていたそうですが、友人をつくること以上に、中国人同士がどう交流するかを知ることができたということも価値があることだったそうです。

深い関係にはなれなかった中国人の様子というのは、現地にいないと知ることができず、現地の人がどういう悩みを持っていて、どういう言葉遣いでwechatで話しているのかといったありのままの大学生の様子を知ることができたということに価値を感じたということでした。

経済学と語学だけでなく、中国社会への理解を深めることができたので、今後は貿易関係の仕事で活かしていきたいというお話をいただきました。

上田武さん(復旦大学)

留学をきっかけに中国語を勉強をスタートしました。

新疆ウイグル自治区への旅行が非常に印象的で、電車で40時間かけて行ったそうです。

ウルムチ市内の発展が印象的で、沿岸部と内陸部の格差というのが言われていますが、国を上げて地方創生に取り組まれているのだということを感じたそうです。

キャッシュレス決済などITが生活の隅々にまで及んでいることが日本の違いだと感じたということでした。

変化に柔軟に対応する力、スピード感を身につけられたと感じているそうです。

今後は、中国駐在なども含めて仕事で活かすとともに、日中友好の架け橋になっていきたいということでした。

宇都宮 遼馬さん (北京大学)

語学レベルごとに15クラスほどに分けられていて、きめ細かな対応がされているという印象があったそうです。

日本語学科での話をする機会があったそうで、みなさんどういう目的でその学部で学んでいるかという意識が高いことが印象的だったそうです。

実際に生活していた部屋は、2人部屋で、建物や留学の形式によって異なるようですが、オーストリアの年上の方との生活だったようです。

日中友好協会の訪中団で一緒に参加したメンバーが北京に来てくれたりというこれまでの活動が活きる機会もあったようです。

北京大学の中には漫画図書館があり、コロナ禍前からスタートしていて、母校の明治大学が取り組んでいるということを初めて知ったということでした。

食べ物では、留学直後に月餅をもらったり、火鍋のことを知らずに食べたら翌日まで口がヒリヒリしていたり、朝8時の授業のために前日に小籠包を朝に届けてもらうように予約しておいて、それを食べながら授業に行くといった生活スタイルについてご紹介いただきました。

日本人吹奏楽団にも入って活動して大学で練習をしていたら北京大学のサークルにも声をかけられて活動をしたそうです。

授業以外の交流は良い想い出にもなり、友人もできるというメリットがあったようです。

小澤 望乃さん(浙江大学)

2人1部屋で、キッチンは各階に1つずつ大きめのものがありました。4階建てなので、エレベーターはなしでも大丈夫だったそうです。

留学をはじめて3〜4ヶ月後から1ヶ月に1度ぐらいのペースで旅行に行ったそうです。

四川省での旅行が印象深く、辛いアイスクリームやパンダ、重慶でのきれいな夜景を4人で訪問し、みんな辛いものが苦手で、1日目は辛いものを食べたのですが、2日目から辛くないものをと要求したところ、辛くないものはおいしくないと言われて結局辛いものを食べることになったそうです。

毎日2コマ授業があり、放課後はクラスメイトとカフェで勉強し、選択講義も取れたので、伝統舞踊、将棋、観光学などがあり、観光学を履修したそうです。

日本語学科の授業にも参加し、先生たちにメールを出したところ、参加させてもらえ、友人もできたのが良かったということでした。

前期も後期もクラスの遠足があり、クリスマスの日にあった授業ではクリスマス・パーティーをということでパーティーになったようです。

留学前の準備としては、軽食(カップ麺、カロリーメイト)で到着直後に体力的に出かけられるかわからなかったので、持っていって良かったそうです。

虫除けは杭州市は蚊が多いので良かったそうです。

トイレ用品も2人部屋なので、重宝したということです。

SIMカードも空港到着直後にタクシーを呼ぶなどで便利なようです。

大学に到着してから、留学生向けの携帯ショップがあるので、simカードの購入や銀行口座開設ができたそうです。

ただ、最初の奨学金をもらうまでに時間がかかるので、奨学金を当てにしないほうが良いということでした。

小野 明日香さん(浙江大学)

7つにレベルわけがされている。後期は基本的に1つ上のクラスになります。

平日は2コマで、前期は5級、後期は6級でした。

選択授業は自分のクラスのレベルによって、内容が異なるようです。

大学から徒歩15分ぐらいの学外の寮で過ごしたそうです。

交通の便は良く、空港まで1時間15分、駅まで40分ということでした。

フードデリバリーが充実しているので、いつでもどこでも食べ物を届けてくれることに便利さを感じたそうです。

2人1部屋でスイス人のルームメイトでした。ルームメイトと旅行をしたりもしたそうです。

食事は学食が安くて美味しく、トマトヌードルがおすすめということでした。1人火鍋も可能で、平日の夕方だけ北京ダックも食べられるようです。

外食としては、ミルクティー天国とも言えるほどおいしいお店も多いということでした。

旅行時の注意として、中国のときの祝日は非常に混むので、飛行機などは混雑するので事前に調べることがおすすめだそうです。

タクシーは滴滴というアプリが良いということでした。

銀行口座は1日で作れる人数制限があるので、早めに行くことが大切ということでした。

携帯電話は大学内でキャリアの人がキャンペーンをしていたので、そこで手続きができたそうです。

用意すべきものとしては、多めの現金が必要ということでした。デポジットやチャージ、布団枕シーツの購入などで思った以上にお金がかかるようです。

1〜2週間の中国本土用のsimもおすすめということでした。

アプリとしては、wechatと支付宝、淘宝,饿了吗,美团,小红书,铁路12306、滴滴,高德地图などがおすすめということでした。

川﨑 春奈さん(北京語言大学)

中国語を専攻していたものの、話す機会は少なく、会話に非常に不安を感じていたそうです。

入学手続きがうまくいかなかったり、学生証が使えなかったり、ルームメイトと喧嘩したりということがあったそうです。

言葉でうまく伝えられないことは、想像以上に大変で、留学を後悔したこともあったそうです。

しかし、友人と交流する中で、価値観や文化の違いを発見して、人間性も成長させることができたそうです。

インドネシア人の友人の存在が大きく、すぐに実践する友人の様子を見て、行動の大切さを学んだということでした。

留学では普通の生活をしていると中国人の友人を作るのは難しいそうです。

交流会に開催することで、友人を作ったそうです。

大学の先生、中国人学生、日本人留学生がそれぞれ開催しているようです。

旅行に行った時にチェックインの際の言葉を聞き取ることができ、そこで成長を実感できたそうです。

川端 渉真さん(北京語言大学)

授業は、必須の総合科目以外は選択科目になっていて、関心のある講義が受けられました。

多くの留学生は17号楼というキャンパスの外にある寮で過ごします。

下に机、上にベッドのある4人部屋でした。

ルームメイトはエジプト、コスタリカ、ネパール人でした。

冷蔵庫、テレビはなかったそうです。

言語交換会やクラブ活動が活発で中国人学生と知り合う機会が多く、友だちの友だちの紹介ということもあって、広がっていったそうです。

毎月15日に奨学金が振り込まれてきます。

1ヶ月の生活費については、3000元のうち、750元は貯金できたそうです。

食費は1200元ぐらいで、交際費として800元。

中国現地で日中交流会を主催し、折り紙やかるたをする機会を作ったそうです。

運営側の大変さを学んだこと、中国人とどう運営していくかという大変さも知ることができたそうです。

成長した部分としては、中国語能力の向上、生活力の向上があるそうです。

北原 康輝さん (復旦大学)

中国語、中国文化を学ぶ中で、A〜Jの10個のクラスに分かれています。

上級の方が選べる授業が多くなるそうです。

ヨーロッパや中東など世界各地から留学に来ていて、部屋は1人部屋だったものの、4人で1ユニットだったので、リビングは教養でした。

カナダ、ネパール、マリの出身で中国語は話せず、英語が話せたので、寮では英語での会話だったそうです。

旅行の中では、中国残留日本人4世ということで、中国の親族を訪問して話を聞いたりもしたそうです。

中国語クラスは最高レベルに到達し、満蒙開拓団について中国で紹介もできたそうです。

日本語クラスでチューターを務めて中国人の友人を務めることもできたということでした。

就職活動として、アメリカのボストンキャリアフォーラムに参加したそうです。

里和 麟太郎さん (浙江大学)

大学院生として留学をしました。広大な敷地で歩くと30分以上かかる大きさです。

南宋の歴史について研究をしていました。

学会参加をする機会もあり、寧夏回族自治区の寧夏大学に行って中国語の発表をしたそうですが、中国語が聞き取れず、画面上の文字から理解したという指摘を受けたことがショックだったそうです。

現地の生活については、留学生用の寮で1人部屋を選択しました。

洗濯機は1回4元、乾燥機は1時間12元で、QRコードで支払いをしました。

食事は食堂で、10〜20元。日本の食べ物、飲み物も手に入り、ファミリーマート、無印良品などがあるとのことです。

すき家、はま寿司、サイゼリアもありました。

千田 健太郎さん (北京語言大学)

現地の大学でアルバイトをしました。

予科生という現地の中国人の準備期間のコースがあり、日本に留学前の学生に教えるアルバイトをしていました。

日本の歴史などを教えられる先生が少ないということで、担うことになりました。

1クラス29人で11月から開始し、1回100分の講義をして、これが中国語が伸びるきっかけになりました。

回を重ねるごとに自然な中国語になってきたという評価もいただけました。

一番印象に残ったのは、吉林省のロシア、北朝鮮、中国の国境でした。

滞在中に就職活動をして、内定も得られたということでした。

中溝 明佳さん(清華大学)

言語能力、文化理解能力を身につけること。公益活動に参加して、その意義を広く伝えることを目的として留学に参加しました。

水曜日以外は毎週8時から授業がありました。出席率は100%でした。

クラスごとに難易度の差が大きいことを感じました。

前期は中級クラス、後期は中高級のクラスを選択しました。

後期は大学の法学部のクラスの聴講も行い、学問に対する姿勢に感銘を受けました。

語学力だけでなく、相手の感情に寄り添う力も高まりました。

40程度の交流活動、ボランティア活動に参加し、部屋の中にいるという時間を一切作らないようにしたそうです。

清華大学の1つ星ボランティア証明書を獲得することができたそうです。

2024年は留学生の中で唯一だったとのことです。

根間 うららさん (復旦大学)

物価は中国の中では高いものの、日本に比べると安く感じるということでした。

4人のルームメイトがいるものの、個室があり、プライバシーが保たれるだけでなく、オートロックとなっているので、セキュリティ面では安心ということでした。

キャンパスが複数あり、その間を結ぶシャトルバスも10分〜30分ごとに出ていて、大学のキャンパス内に地下鉄の駅もあるようです。

クラスは少人数制で10人から30人ほどで、先生は学生一人ひとりの名前を覚えているそうです。

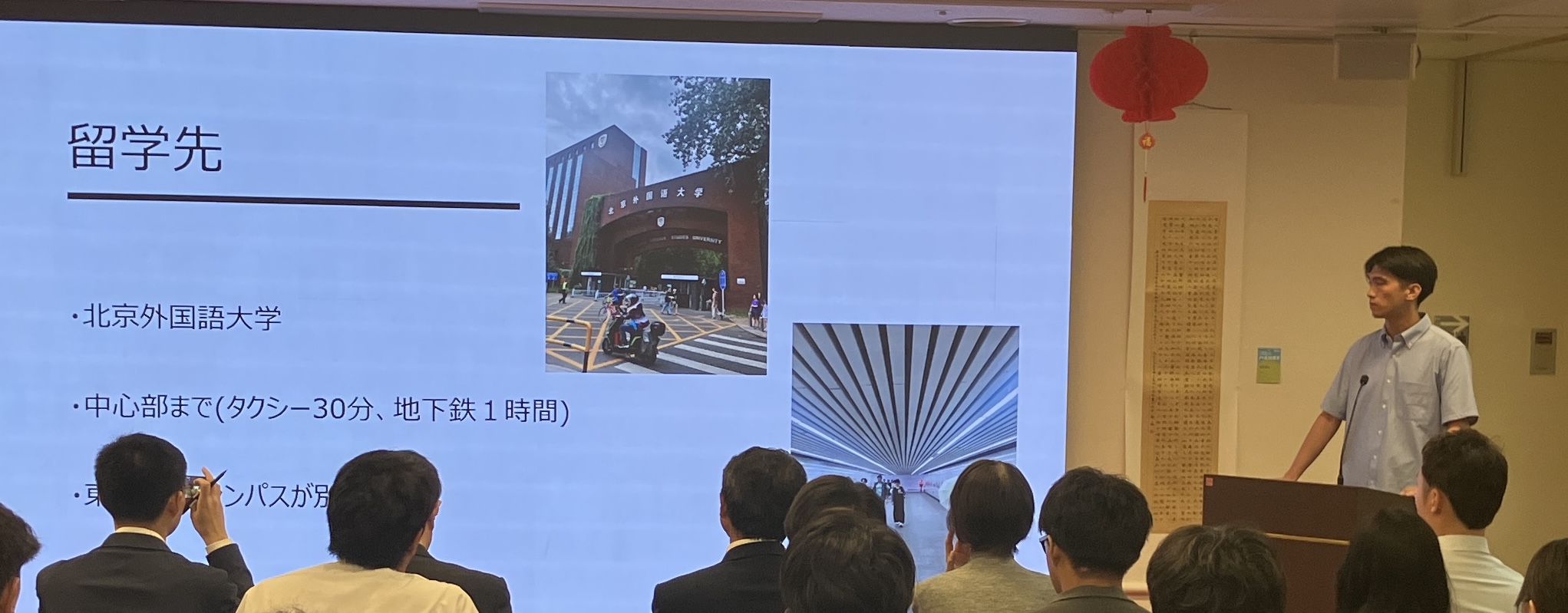

三浦 海都さん (北京外国語大学)

必修科目が3つで9コマ、選択科目が1コマでした。

選択科目は中国語の授業のみでした。

授業は1コマ90分で、45分、45分で間の5分が休憩ということですが、連続90分でやることがほとんどということでした。

授業だけだと中国人との交流はないそうです。

3人部屋でお風呂やトイレは共用でした。

お風呂は扉が外れたりしていますが、すぐに直されるそうです。

ルームメイトがお酒を飲むタイプだったりしたので、部屋を変更したそうです。

食堂は20元、デリバリーは30元程度でした。

学校の活動で1500元程度で西安、山西省に行ったそうです。

留学を通して語学力は得られたというのはあります。

英語力はある程度必要だということを感じました。

2回目の留学で前回は廈門でした。

言葉の違い、ご飯の違い、人の違いの印象を受けました。

様々な国の友人を得られたのが一番です。

水口 陸さん (北京語言大学)

寮は2人部屋と聞いていたのに4人部屋で狭さに驚きました。

1年間やっていけるか心配になりましたが、ルームメイトに恵まれ、1週間程度で慣れました。

食事は大学の食堂が中心で、白米はあまり口に合いませんでした。

北京の白米は全体的に硬かった気がします。

グラウンドが22時まで利用でき、サッカーをしたりしました。

海外の人たちと話すことができたのが、一番の経験です。

ロシア、ウクライナ戦争についてロシア人と、インド人にモディ首相について、韓国人と竹島について、中国人と尖閣諸島について話すというのは価値のあることでした。

国際情勢に関心を持つ人が多いのも印象的で、それが大きな刺激になりました。

宮内 莉央さん (雲南大学)

雲南省といえばきのこでした。

留学生クラスはヨーロッパ、南アメリカ、中東など、いろいろな国からの留学生が集まっていました。

初級班、中級班、高級班に分かれて、語言生と予科生に分かれていました。

奨学金を受けている留学生は大学の寮で、部屋は上にシャワー、下に便器という部屋で最初はとまどったそうですが、少しすると慣れたようです。

雲南大学の学生との交流会もあったようです。

クラブ活動はあまり頻繁ではなく、自分から情報収集する必要があるようです。

宮﨑めぐみさん (上海音楽学院)

二胡を学ぶという目的で留学をすることにしました。

優秀な中国人学生にまじって、練習することに申し訳ない気持ちになることもあったそうです。

学校の立地や雰囲気はとても良く、毎日コンサートや講座が開かれていたそうです。

学校では1年に1回留学生だけのコンサートもあり、演奏をする機会もあったようです。

上海の番組出演もすることになり、上海の地下鉄でも放送されたとのことでした。

中国の伝統に触れ、先生や周りの学生からたくさんの学びを得ることができました。

若林 郁未さん (華東師範大学)

私は30代後半での留学でした。

1270人の留学生がいました。留学生に対してフレンドリーで整った体制の大学だと感じています。

留学生寮は1人部屋でした。

社会学部に留学し、留学生はほとんどいませんでした。

アプリで授業を確認できるようになっていて、最初に12コマと履修したところ、中国では1つ1つの講義が重いので、半分以下にするようにするように先生に言われました。

実際、その通りで、1つの授業が3〜4時間半ありました。

中国人の学生はみなさん優秀で、グループワークと発表が多くインタラクティブな授業がほとんどでした。

一人ひとりの考えが鋭かったです。

座って話を聞いているだけだともったいないので、1授業で1回は手を挙げるということを目標にしていました。

今後につながったこととして、語学は中国語はもちろん英語力も上がりました。

英語で提供される授業が多く、中国語を学ばない留学生も多かったため、留学生同士は英語のみでした。

視点が大きく広がりました。困っていると必ず誰かが手を差し伸べてくれました。

中国の人はおせっかいなのかと感じるほど、やさしい人が多かったです。

私も困っている人がいたら手を差し伸べられるような人になりたいと思いました。

今後につながるキャリアとしては、上海の交流会でsuper chineseというアプリの会社に日本の立ち上げ責任者として関わることになりました。

世界で1200万人が使われているアプリで、もっと学習のはじめから使っていれば良かったと感じています。

今は、上海の会社で研修を受けていて、11月からは東京で支店を開設してマーケティング責任者を担う予定です。

【山東省友好都市奨学金】

遠藤 美湖さん(青島大学)

中国語の学びの他に、中国カンフー、二胡などを学びました。

特にカンフーは帰国直前に先生から門下生から迎え入れてもらうことができました。

中国人学生と交流するために合唱サークルや書道サークルに入りました。

失敗を恐れなくなりました。3ヶ月は話せず、聞き取れずのつらい時期でしたが、間違えないと指摘もしてくれないので、何でも思ったことを口に出すことを続け、帰って来るまでには生活には問題ないレベルにはなりました。

世界中に友だちができました。ルームメイトはウクライナ人。アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカなど友人ができました。

さまざまな生き方、価値観を学べました。大学卒業後すぐに就職しなくてはならないという意識がありましたが、世界にはそうではない人が多いということを知ることができました。

地元山梨を拠点に場所にしばられない働き方をしたいと考えています。

杉山 雄紀さん (曲阜師範大学)

5つのクラスで、初級、中級、高級の3つで、中級Cクラスに所属し、その後高級Dクラスになりました。

口語クラスには中国人の学生との交流の時間もありました。

学校主催の旅行として、曲阜市内の孔子の関係施設である孔子廟や孔府などを回りました。

もう1回は、開封、洛陽、西安の5日間でした。

韓国、ベトナム、ロシア、キルギス、ポーランド、エジプトの方などと交流をしました。

日本人は1人だったので、中国語を話す機会はたくさんありました。

大門 紗也さん (青島大学)

語学面はHSKのスコアが5級243点から6級254点になりました。

だからといって、流暢に話せるようになっているわけではなく、HSKは中国語の通過点に過ぎないと気づきました。

楽観的に物事を考えられるようになりました。

何か起こってもなんとかなるだろうという思いを持つようになりました。

行動に移して挑戦できるようになりました。

在外公館派遣員という支援を受けて、北京の日本大使館で働くことが決まりました。

戸田 有亮さん(山東師範大学)

済南市は地下水が豊富のため、地下鉄が発展しておらず、電動バイクや自転車での移動がメインでした。

留学生同士は英語でのコミュニケーションでした。

留学生の中には中国語を話せなくても生活ができている人もいました。

おすすめは、各地の博物館に行くことです。

中国で自動車の運転免許を取得しましたが、それを通して交渉力も身につきました。

山﨑 愛佳さん(青島大学)

7〜8段階のクラスにわかれているので、自分のレベルに合った学習ができました。

家族以外との共同生活は初めてで、不安でした。

時間が経つにつれて環境になれました。

タイやベトナムからの留学生が多く、留学中は何でもやってみようという考えで参加していたので、新しい人との出会いも多かったです。

不安はたくさんあると思いますが、なんとかなるので、自分のペースで楽しんでほしいと考えています。

渡辺 一晴さん(済南大学)

中国での友人の作り方としては、お酒かと思います。

授業に行き、夜はお酒を飲みました。

進路については、留学中に出会った青島総領事館の人に感化されて、総領事館で受けたいと考えています。